Nissan Sportautos haben eine lange Tradition, wir blicken auf die Geschichte der sportlichen Nissan-Fahrzeuge zurück.

Frei nach Rainhard Fendrich‘s Hit: „Es lebe der Sport, er ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung, er ist beliebt bei Alt und Jung.“ Beliebt bei Alt und Jung, das waren und sind sie, die Sportwägen und Coupés von Nissan.

Doch bevor unsere kleine Rückschau beginnt, eine kurze Klärung des Doppelnamens „Nissan-Datsun“. 240 Z. Nissan 240 Z? Der ist doch als Datsun 240 Z bekannt. Richtig. Aber der Datsun ist ein Nissan.

Nissan, gegründet 1933, ist ein Großkonzern, der in vielen Sparten tätig ist. Unter anderem auch im 2.Weltkrieg in der Rüstungsindustrie.

Und dadurch hatte der Name „Nissan“ einen etwas schalen Beigeschmack. Daher bediente man sich auf den Märkten außerhalb Japans des Namens des Automobilherstellers „Datsun“, der von Anfang an ein Teil des Firmenimperiums „Nissan“ ist.

Auf jedem Datsun, der verkauft wurde, war daher trotzdem immer die Bezeichnung „by Nissan“ zu finden. Um 1983, dem 50-jährigen Firmenjubiläum, rückte der Name „Nissan“ letztlich wieder in den Vordergrund, und so wurde aus dem Datsun 280 ZX der Nissan 300 ZX.

Nissan hatte viele verschiedene Sportwägen und Coupés, oft sogar parallel, im Angebot. Um die Übersicht zu bewahren, beschränke ich mich im folgenden Überblick auf die in Österreich angebotenen Modelle.

Doch bevor wir mit der bekanntesten Modellfamilie beginnen, den Z und ZX Sportwägen, ein Blick auf die Fairlady.

Fairlady? Nach Rainhard Fendrich‘s Hit wird nun auch ein Musical bemüht?

Nein. Vor der Z, ZX Baureihe reüssierte die Fairlady. Aber noch nicht in Österreich.

Warum ich sie doch hier erwähne? Einige Altblech-Enthusiasten haben die Fairlady in den letzten Jahren auf eigene Faust als Oldtimer nach Österreich importiert, und sie ist somit auf Oldtimertreffen durchaus präsent.

Jetzt könnte so mancher einwenden, der Nissan Skyline wurde auch nicht regulär in Österreich angeboten, aber trotzdem wurden vergleichsweise viele Exemplare von Autoliebhabern nach Österreich importiert.

Stimmt. Aber die Skyline-Modellfamile ist so umfangreich, dass sie den Rahmen dieser kleinen Überschau sprengen würde und eigentlich eine eigene Betrachtung verdient.

Doch nun zum unmittelbaren Vorgänger vom 240 Z.

Datsun Fairlady alias Datsun Sports

Der Datsun Sports, der in Japan als Datsun Fairlady vermarktet wurde, ist der unmittelbare Vorgänger der Z-Reihe.

Der Datsun Sports, oder eben Datsun Fairlady, ist ein Roadster, also ein offenes zweisitziges Auto mit Verdeck, das von Nissan von 1959 bis 1970 in 6 Generationen gebaut wurde.

Mit jeder Generation, die sich immer nur in Kleinigkeiten vom Vorgänger unterscheidet, ist der Datsun Sports/Fairlady auch etwas stärker geworden. Die Modelle, die jetzt vereinzelt in Europa auftauchen, sind zumeist aus der 5. und 6. Generation und schon mit vergleichsweise starken 1,6- und 2,0-Liter-Motoren ausgerüstet, die zwischen 96 PS und ca. 150 PS an die Hinterräder leiten.

Der Datsun Sports/Fairlady 2000 aus der letzten Generation hat sogar schon ein 5-Ganggetriebe. In dieser Klasse von Serienfahrzeugen absolut ungewöhnlich.

Die bis zu 193km/h schnellen Datsun Sports/Fairladys sollten dem Nissankonzern zu einem noch sportlicheren Image verhelfen.

Auch der Bluebird, ein viertüriger familientauglicher Sedan, galt zu dieser Zeit als sportliche Limousine.

Der Datsun Sports/Fairlady war sehr ausgereift und dadurch beliebt und erzielte daher durchaus achtbare Verkaufserfolge.

Doch der ganz große Durchbruch kam mit dem Z, dem 240 Z.

Datsun 240 Z

1969 wurde der Datsun 240 Z, ein zweisitziges Combicoupé, in Japan auch als Fairlady Z bezeichnet, der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Um den 240 Z ranken sich einige Legenden und Mythen. Das erklärt vielleicht auch seinen großen Erfolg als Oldtimer.

Ein Name wird dabei immer im Zusammenhang mit dem 240 Z erwähnt.

Albrecht Graf von Goertz war Designer, der unter anderem bei BMW Mitte der 50er-Jahre das Modell 503 vollendete und den 507 entwarf. Graf von Goertz arbeitete weltweit für viele Firmen. So auch in den frühen 60er-Jahren für Nissan.

Zu seinem Engagement bei Nissan gibt es einige widersprüchliche Erzählungen.

Was wirklich stimmen dürfte, ist, dass er um 1963 beim Design des Nissan Silvia beteiligt gewesen war, in einem Team, welches vom Nissan-Designer Kimura Kazuo geleitet wurde.

Beim 240 Z, dessen Design Graf von Goertz oft zugeschrieben wird, dürfte sein Beitrag allerdings ein wesentlich geringerer gewesen sein. Tatsächlich soll er den Nissan-Designern die Technik des Tonmodellierens von Modellen im Maßstab 1:1 nahegebracht haben. Davor wurde in den Designstudios mit Hartwachs gearbeitet, welches viel unzulänglicher war.

Der 240 Z entstammte eigentlich der Tuschefeder von Yoshihiko Matsuo. Als Matsuo am 11. Juli 2020 starb, kondolierte der Vizepräsident der Nissan-Designabteilung Alfonso Albaisa mit folgenden Worten: “Yoshihiko Matsuo, ein außergewöhnlicher Designer und Taktgeber, der den 240 Z sowie viele weitere Nissan-Fahrzeuge kreiert hatte…“

Also frei nach einem Werbespot für ein schweizer Hustenzuckerl: Wer hat’s erfunden? Yoshihiko Matsuo!

Warum hat man nicht umgehend für Klarheit gesorgt? Ich denke, man wollte den Wagen mit einem klingenden, europäischen Namen schmücken. Wenn der vermeintliche Designer auch schon imageträchtige deutsche Autos entworfen hat, dann kann man sich auch leichter mit diesem japanischen Fahrzeug blicken lassen. Image war und ist ja vor allem für europäische Kunden immens wichtig.

Aber diese Vermarktungsideen waren eigentlich nicht notwendig. Denn…

Was war der meistverkaufte Sportwagen der Welt?

Man kann es schon vermuten… Die Z, ZX Sportwägen!

Bis 1995 wurden 1,4 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Allein von 1969 bis 1973 wurden in den USA über 170.000 Kaufverträge für den 240 Z unterschrieben.

Warum war der 240 Z so ein Erfolg? Anscheinend war er das richtige Auto zur richtigen Zeit. Von allem etwas, was die sportbegeisterten Autofahrer so mögen.

3.526 Dollar kostete in den USA das Vergnügen, den Z sein Eigen nennen zu dürfen. Ein ausgewachsener Sportwagen zum Schnäppchenpreis.

Eine Optik mit langer Motorhaube, wie ein Jaguar E-Type, zum Preis eines kleinen MG. Aber nicht mit deren technischen Unausgereiftheiten.

Solide japanische Großserientechnik, der 2,4 Liter Reihensechszylinder mit Doppelvergasern und 130 PS, stammt im Wesentlichen vom Motor der Familienlimousine Bluebird ab. Das langübersetzte 5 Ganggetriebe lässt sich exakt schalten. Das Fahrwerk mit Einzelradaufhängung vorne und hinten war damals vergleichsweise höchst aufwändig konstruiert.

Die preislichen Konkurrenten wie Ford Capri, Opel GT oder MG B schlagen sich und ihre Passagiere noch mit simplen Starrachsen herum.

Die Bremsen mit Doppelkolben-Bremssätteln ermöglichen optimale Verzögerungen. Amerikanische Autotester ermittelten einen Bremsweg von 88 Metern bei einer Vollbremsung aus 130 km/h. Seinerzeit ein außergewöhnlich gutes Ergebnis!

Einzig deutsche Motorjournalisten vermissten beim 240 Z im Vergleich zum Porsche 911 „ein besonderes Qualitätsgefühl“… Dass der Porsche 27.600 Mark kostete, der Datsun hingegen nur 17.600 Mark… Irgendwas ist immer.

Ich weiß nicht, warum mir jetzt gerade folgendes Sprichwort einfällt: “Was kratzt es die Eiche, wenn die sich Sau daran reibt.“

Der 240 Z konnte nicht nur große Verkaufserfolge, sondern auch Rallye-Erfolge erzielen. Er erwies sich als äußerst robust und ausgewogen konstruiert, sodass er unter anderem medienwirksam bei der East-African-Safari-Rallye 1971 und 1973 jeweils die ersten Plätze einfuhr.

Ein Sieger auf allen Straßen. Auf den befestigten und unbefestigten.

Der 260 Z 2+2

Darf‘s ein bisschen mehr sein? Mehr Sitzplätze, mehr Hubraum?

Bitte sehr, da hätten wir den Nachfolger des 240 Z, den 260 Z 2+2. Der 1973 präsentierte 260 Z 2+2 ist um gut 30 cm auf 4,42 m gewachsen. Genauso ist auch der Radstand um 30 cm verlängert worden, der jetzt 2,60 m misst. Das Sportcoupé bietet nun 4 Personen Platz. Nur der Vollständigkeit halber: Auf einigen Märkten wurde der 260 Z auch wieder als kurzer Zweisitzer angeboten. Dann heißt er 260 Z, ohne den Zusatz „2+2“.

Mehr Hubraum, mehr Leistung? In diesem Fall nicht so ganz. Die Leistung ist sogar leicht, von 130 PS auf 126 PS, gesunken. Warum? Abgasvorschriften. Der Hubraum des Reihensechszylinders – Typbezeichnung L26 – wurde auf 2,6 Liter vergrößert, die Verdichtung von 8,8:1 auf 8,3:1 gesenkt. So konnte er mit bleifreiem, niedrigoktanigem Normalbenzin betrieben werden.

Es dürfte aber auch starke 2,6er-Varianten mit 162 PS gegeben haben, die ursprünglich aus anderen Ländern nun als Oldtimer ihren Weg nach Österreich gefunden haben. Das Fotoauto dieser Story, der rote 260 Z, wurde 1975 in Österreich zugelassen und hat 126 PS.

Wer jetzt glaubt, der 260Z 2+2 sei eine verwässerte Version des 240 Z, der irrt. Zeitgenössische Testbeichte attestierten dem 260 Z 2+2 ausgewogenere Fahreigenschaften im Vergeich zu seinem Vorgänger. Der längere Radstand und das höhere Gewicht mildern die Seitenwindempfindlichkeit, mit welcher die Fahrer des 240ers zu tun haben, erheblich, und das Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten ist nun viel stabiler.

Das Hubraumplus ermöglicht einen stärkeren Drehmomentverlauf mit mehr Kraft im mittleren Drehzahlbereich.

Also; darf‘s ein bisschen mehr sein? Ja, bitte! Auch der 260 Z und 260 Z 2+2 verkauften sich, vor allem in Nordamerika, wie geschnitten Brot.

Der 280 Z. Weil immer wieder einige auftauchen, auch hier die Erwähnung des 280 Z. Ab 1975 gab es in den USA den 280 Z. Im Prinzip ein 260 Z nur mit 2,8 Liter-Motor. Dieses Auto ist aber nicht zu verwechseln mit dem 280 ZX. Das ist eine ganz andere Geschichte.

Der 280 ZX

Vom Sportwagen zum Gran Turismo.

Der Chefingenieur Sadamichi Sasaki entwickelte den 280 ZX zu einem Gran Turismo, kurz GT. Was bedeutet Gran Turismo? Große Fahrt.

Große, lange Fahrten sind der angedachte Verwendungszweck von relativ komfortablen und starken Sportwägen und Sportcoupés. Ursprünglich sogar für Langstreckenrennen. Nun, Langstreckenrennen waren und sind nicht das angestammte Revier vom 280 ZX, aber lange Reisen, die zügig und komfortabel zurückgelegt werden können.

In allen Dimensionen maßvoll gewachsen und etwas schwerer geworden, bietet der 280er seinen Passagieren gute Platzverhältnisse und Komfort.

Das Gemisch vom 2,8 Liter Reihensechszylinder wird nicht mehr mit Doppelvergasern aufbereitet, sondern von einer Benzineinspritzung. So leistet er – je nach Baujahr und Markt – um die 150 PS.

Wie seine Vorgänger liefert er solide seine Kraft im mittleren Drehzahlbereich, ist kein sportlicher, drehzahlgieriger Motor, der seinen Chauffeur in den Sitz drückt und zum forcierten Fahren animiert, aber ein flotter Cruiser.

Diese Auslegung mochten die Kunden weltweit. Sehr viele sogar. Der 280 ZX war in seiner Bauzeit von Herbst 1978 bis Ende 1983 noch erfolgreicher als seine Z-Ahnen.

Aber trotzdem legten die Nissan-Ingenieure noch einen drauf. Einen Turbo.

Der 280 ZX Turbo wurde gegen Ende der Modelllaufzeit des 280ers dem 280 ZX zur Seite gestellt. Der 280 ZX Turbo erfreut nun auch leistungsorientierte Sportwagen-Fahrer mit überzeugenden 200 PS. Der 280 ZX, optisch eher dezent. Nicht so der 280 ZX Turbo. Sehr selbstbewusst stellt der 280 ZX Turbo seine Turbokraft mit „Turbo“-Schriftzügen auf Spoilern und auf den Seiten zur Schau. Wer hat, der hat…

Der 280 ZXT

Das Beste aus zwei Welten.

Wofür steht das „T“? Nicht für Turbo sondern Targa.

Geschlossene Sportwägen bieten die nötige Karosseriesteifheit für engagiertes Fahren. Offene Sportwägen, sprich Cabrios, bieten grenzenlosen Fahrspaß, lassen aber die Stabilität der Karosserie leiden. Es sei denn, man verstärkt aufwändig die Karosse. Aber das kostet Geld und Leichtigkeit. Das Auto wird durch die zusätzlichen Verstrebungen schwerer und schwerfälliger.

Das Zauberwort heißt „Targadach“. Zwei herausnehmbare Glasdachhälften maximieren das luftige Fahrvergnügen. Ein ausreichend breites T-Verbindungsstück zwischen Windschutzscheibenrahmen und dem hinteren Dachbereich erhält die Stabilität.

Das Topmodell der 280er-Baureihe war somit der 280 ZXT/Turbo. Das Beste aus zwei Welten.

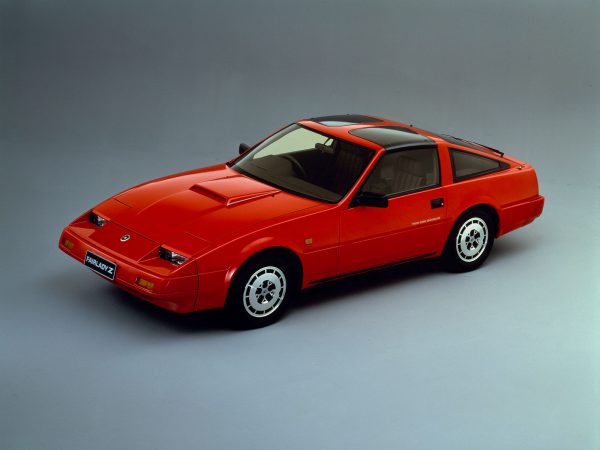

Der 300 ZX

Mit Volldampf in die 80er.

Der erste ZX, der auch in Österreich nicht als Datsun, sondern als Nissan verkauft wurde. Wir wissen ja, um 1983 erfolgte die Namensumstellung. Auch sonst war beim 300 ZX der ersten Generation, welcher von 1983 bis 1989 erhältlich war, alles neu.

Eine komplett neue Motorengeneration namens VG-30. Diesmal ist der Sechszylinder kein Reihensechszylinder, sondern ein V6 mit einem Gabelwinkel von 60°. Er ist um 27 Kilogramm leichter als sein Vorgänger, der L 28 im 280 ZX, und war damals der leichteste V6 der Welt.

Obenliegende Nockenwellen, Hydrostößel mit automatischem Ventilspielausgleich, Leichtmetallzylinderköpfe nach dem Querstromprinzip mit gegenüberliegenden Ein- und Auslassventilen zeugen von einer aufwändigen Konstruktion. Das anspruchsvolle Motorsteuerungssystem „ECCS“ sorgt für optimale Verbrennung des Benzin-Luftgemischs.

In der Tat tritt der 3,0 Liter V6 nun viel vehementer und laufruhiger an, als sein Vorgänger.

170 PS, 228 PS als Turbo und 203 PS als Turbo mit Katalysator garantieren sportliche Fahrleistungen. Halb versenkbare Klappscheinwerfer unterstreichen den sportlichen Auftritt.

Nur das Fahrwerk mit elektrisch verstellbaren Stoßdämpfern kann da nicht ganz mithalten. In Tests von Automagazinen wurde eine Unausgewogenheit bei Fahrten im Grenzbereich moniert.

Wie bei seinem Vorgänger liegt seine Stärke beim langen entspannten Reisen. Den Genuss steigert auch beim 300 ZX das T-Bar-Roof, also die herausnehmbaren Glasdachhälften. Im Wesen ist er ein GT geblieben.

Gran Turismo. Große Fahrt.

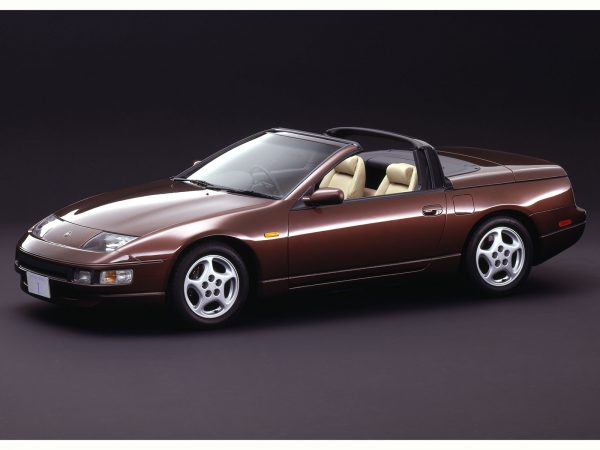

Der 300 ZX Twin Turbo

War der 300 ZX schon ungleich aufwändiger und geschliffener als der 280 ZX, so blieb beim Modellwechsel 1990 zum 300 ZX Twin Turbo kein Stein auf dem anderen.

Die Nissan-Techniker schöpften aus dem Vollen. Der 3 Liter V6 bekam unter anderem Aluminiumzylinderköpfe mit Vierventiltechnik, eine variable Steuerung der Nockenwellen für unterschiedlichen Hub der Einlassventile und 2 Turbolader mit Ladeluftkühlung.

Ergebnis: Spurtstarke und laufruhige 283 PS.

Wie alle seine Vorgänger und Nachfolger überträgt der 300 ZX Twin Turbo seine Kraft an die Hinterräder. Und das sehr komfortabel und nun auch fahraktiv sicher. Selbst deutsche Motorjournalisten lobten das Fahrverhalten in höchsten Tönen.

Die Nissan-Konstrukteure griffen dafür tief in ihre Technikkiste: Mehrlenker-Vorderachse, doppelte Schräglenker und Visko-Differentialsperre an der Hinterachse und als besonderes Gimmick, eine Vierradlenkung für besonders exaktes Kurvenräubern!

Umfangreiche Ausstattungsoptionen wie schon das bekannte T-Bar-Roof, Ledersitze und Klimaautomatik verwöhnen zusätzlich die Passagiere.

Gibt es nun gar keine Schwachpunkte?

Doch, die Bremsen. Die erreichen nicht das hohe Niveau vom Rest des Fahrzeugs, neigen zum Fading und sind nicht sehr haltbar.

Wenn wir schon bei Schwachpunkten sind. Der 300 ZX Twin Turbo als Cabrio.

Die Firma ASC baute das viersitzige Coupé in ein zweisitziges Cabriolet um. Allerdings mit mäßiger Verarbeitungsqualität.

Diese zwei Einschränkungen sollen aber keineswegs den Erfolg und die technische Kompetenz des Doppelturbos schmälern. Vor allem in den ersten Baujahren griffen die Kunden weltweit zahlreich zu, bis das Interesse ab Mitte der 90er-Jahre spürbar nachließ und Nissan nach und nach den ZX aus dem Verkaufsprogramm nahm.

Der 350 Z

Back to the roots.

Ende der 90er-Jahre war Nissan in eine schwere finanzielle Krise geraten. Zu viele Modellreihen, zu viele unterschiedliche technische Konzepte und sinkende Verkaufszahlen.

Der 300 ZX Twin Turbo war ein typisches Beispiel dafür. Zwar sehr hochwertig, aber zu aufwändig und teuer. Die Nachfrage sank von Jahr zu Jahr, bis man ihn schließlich in der 2. Hälfte der 90er einstellte und eigentlich keinen Nachfolger mehr geplant hatte.

Nissan kämpfte ums Überleben, war dieser Tage in Fusionsverhandlungen mit Renault und konzentrierte sich in der Entwicklung nur noch auf Volumensmodelle, die wieder Gewinn einbringen könnten.

Alle anderen Planungsabteilungen von Nissan waren damals quasi wie gelähmt und warteten auf Vorgaben, wie es weitergehen könnte.

Wirklich alle Abteilungen? Nein!

So wie bei Asterix und Obelix kochte NNA – Nissan North America – sein eigenes Süppchen. Ihr Zaubertrank war 1999 ein Konzeptfahrzeug, der Z-Konzept, den sie auf der Detroiter Motorshow präsentierten. Ein Sportwagen, der sich am 240 Z orientiert, ohne jedoch nur ein Retro-Modell zu sein. Das Konzeptfahrzeug schlug ein wie eine Bombe, und die Konzernspitze gab dann den Auftrag, einen neuen Z für das neue Jahrtausend zu entwickeln.

Einen Z, der wieder ein purer Sportwagen ist. Kompakt, mit klassischen Proportionen. Die Gewichtsmassen möglichst nah am Fahrzeugschwerpunkt. Leicht. Viele leichte Aluminiumkomponenten. Auch am Fahrwerk. Selbst die Motorhaube ist aus leichtem Aluminium.

Zum Motor

Da mussten sich die Ingenieure rund um Chefdesigner Mamoru Aoki nur aus dem reichhaltigen Konzernregal bedienen. Und da lag die VQ-Motorenreihe bereit, die seit 1994 einen Preis nach dem anderen einfuhr und sich schon in den Konzernmodellen Murano und Infiniti G35 bewährte.

3,5 Liter Hubraum, V6 in Vollaluminium, 24 Ventile, 4 obenliegende Nockenwellen ergeben – je nach Baujahr – 280 PS bis 300 PS, die über eine Sechsgang-Handschaltung oder eine fünfstufige Automatik wieder die Hinterachse antreibt.

Auch die Bremsen werden dem, bei 250 km/h abgeregelten, Sportwagen gerecht. Eine großzügig dimensionierte Bremsanlage von Brembo sorgt für allzeit sicheren Stop.

Wie der 240 Z, ist der 350 Z wieder ein Zweisitzer, der von 2002 bis 2009 gebaut wurde.

Ab 2003 ergänzte ein Roadster, also eine offene Variante, das Coupé. Da wurden Anfang der 2000er-Jahre bei vielen Z-Fans Erinnerungen an den Datsun Sports/Fairlady wach, der ja schon vor dem 240 Z für Begeisterung gesorgt hatte.

Nissan setzt beim 350 Z / Roadster auf qualitätsvolle, angepasste Technik. Aber ohne teuren Schnickschnack wie Vierradlenkung oder adaptives Fahrwerk.

So konnte auch der Verkaufspreis wieder günstig kalkuliert werden, und der 350 Z und 350 Z Roadster waren weltweit ein fulminanter Verkaufserfolg.

Der 370 Z

Der 370 Z, erstmals präsentiert 2008, war eine konsequente Weiterentwicklung des 350 Z. Bei den sportlichen Tugenden wurde nochmals nachgeschärft.

Ein um 10 cm verkürzter Radstand sorgt für noch mehr Agilität. Der Motor ist auf 3,7 Liter Hubraum gewachsen und bedient sich einer variablen Steuerung der Nockenwellen um den Hub der Ein- und Auslassventile stufenlos zu variieren, für noch spontaneres Ansprechen in den verschiedenen Lastzuständen.

Dem Zeitgeist und Kundenwunsch entsprechend gibt es neben der manuellen Sechsgangschaltung auch eine siebenstufige Automatik mit Schaltwippen und Zwischengasfunktion.

Die Leistung des 370ers liegt mittlerweile zwischen 331 und 344 PS. Die 344 PS liefert der 370 Z Nismo.

Nismo – Nissan Motorsport – die hauseigene Tuningschmiede hat bei diesem Sondermodell, mit Details wie Fahrwerksoptimierung und Sportauspuff, nochmals an den Schrauben Richtung sportliches Fahrerlebnis gedreht.

Bis 2020 konnte man den 370 Z kaufen.

Sein Nachfolger, der 400 Z, findet seinen Weg leider nicht mehr nach Europa, und somit endet bei uns das Kapitel Z, ZX.

Früher war nicht alles besser, aber für Käufer erschwinglicher Sportwägen schon. Da gab es eine große Auswahl.

Wie schon eingangs erwähnt, konnte man allein bei Nissan unter mehreren Modellreihen von Sportwägen und Coupés gustieren. Neben der Z, ZX-Familie gab es auch den Nissan Silvia, beziehungsweise den 200 SX.

Hier beschränke ich mich auf die 3 Generationen, die in Österreich angeboten wurden.

Der Nissan Silvia (S12)

Der Nissan Silvia war seit 1964 auf dem japanischen Markt. Wir erinnern uns: Nicht beim 240 Z, sondern beim Nissan Silvia der 1.Generation 1964, arbeitete Albrecht Graf von Goertz maßgeblich beim Design mit.

Wie Z und ZX, ist der Silvia und später auch der 200 SX immer heckangetrieben, und mit Vierzylindermotoren leistungsmäßig und preislich etwas unter dem Z, ZX positioniert.

Erst die 4. Generation des Silvia wurde 1984 auch nach Europa und folglich Österreich exportiert. Ganz dem Stil der 80er-Jahre entsprechend, ist das Combicoupé kantig, strömungsgünstig gezeichnet und erfreut mit spektakulären Klappscheinwerfern mit integrierten Wischern. Beeindruckend auch die Lufthutze auf der Motorhaube. Die ist notwendig, um Nissan’s ersten 16-Ventiler einbauen zu können. 2,0 Liter Hubraum, Benzineinspritzung und eben die Vierventiltechnik ergeben 145 PS.

Aber der sportlich aussehende Flitzer ist schwer und der Motor vergleichsweise träge. So richtig konnte sich der Silvia in Österreich nicht durchsetzen.

Es war auch die Zeit, wo immer mehr Kompaktwägen in starken GTI-Versionen auf den Markt drängten: VW Golf GTI, Opel Kadett GSI, Ford Escort XR3i, Peugeot 205 GTI, Toyota Corolla GT, Mitsubishi Colt Turbo, Fiat Uno Turbo und viele weitere.

Sie waren viel günstiger und schneller, und daher griffen die sportbegeisterten Autofahrer lieber hier zu.

Sogar hauseigene Konkurrenz gab es. Den Nissan Cherry Turbo!

Gegenüber den 114 PS im leichten Cherry, haben die Silvia-Piloten beim Beschleunigen das Nachsehen. Preislich sowieso. Der Silvia kostete 259.000 Schilling, der Cherry Turbo war schon um 145.000 Schilling zu haben.

Um 1988 wurde die Katalysatorpflicht in Österreich eingeführt, da bekam der facegeliftete Silvia einen 1,8 Liter 8-Ventil Turbo Motor mit Katalysator und 122 PS. Das zeitgleich angebotene kompakte Sunny Coupé mit 125 PS war erheblich preiswerter und sportlicher. Man kann es schon erahnen: Der Silvia verstaubte einsam in Schönheit in den Schauräumen ohne viel Kundenzuspruch, und die Konzernstrategen ließen in Europa auch gleich den Namen „Silvia“ sanft entschlummern.

Ich persönlich mag ihn, den Silvia-Keil, speziell in der ersten Version als markigen 16-Ventiler, aber sein Nachfolger, der 200 SX, war viel klarer positioniert und mehrheitsfähiger.

Der 200 SX (S13)

Der 200 SX, der 1989 auf die Märkte kam, war, wie der zeitgleich erscheinende 300 ZX Twin Turbo, eine absolute Neukonstruktion, ein richtiges Hightech-Mobil.

Der 1,8 Liter Turbo hat mit seinem Vorgänger nichts gemeinsam.

16-Ventil-Technik, Turbo mit Ladeluftkühlung und ein aufwändig elektronisch gesteuertes Motormanagement ergeben stürmische, aber auch schluckfreudige 169 PS.

Auch das Fahrwerk war State of the Art und den meisten seiner Konkurrenten weit überlegen. Eine Multilenker-Hinterachse aus 5 Quer- und Schräglenkern ergibt eine passiv mitlenkende Konstruktion.

Bei der ebenso exzellent ausgeführten Vorderachse sorgen noch extra zwei in Silikon gelagerte Reaktionsstäbe zusätzlich für Stabilität, indem sich die Viskoseflüssigkeit bei schnellem Einfedern verhärtet und eine weitere Dämpfung den Wagen bei wilden Parforce-Ritten ruhig hält.

Selbst der Innenraum – sonst wurden Innenräume japanischer Fahrzeuge von deutschen Motorjournalisten häufig als Plastikhölle verunglimpft – überzeugte sogar die, sagen wir „japanerskeptischen“, Redakteure der „auto motor und Sport“. Sie attestierten ihm modernes und sportliches Styling. Na bitte, geht doch!

Anfang der 90er-Jahre hatte Nissan ein gutes Händchen, die erstklassig konstruierten Wägen auch gut zu präsentieren und zu vermarkten. Dementsprechend konnte der 200 SX gute Verkaufserfolge einfahren.

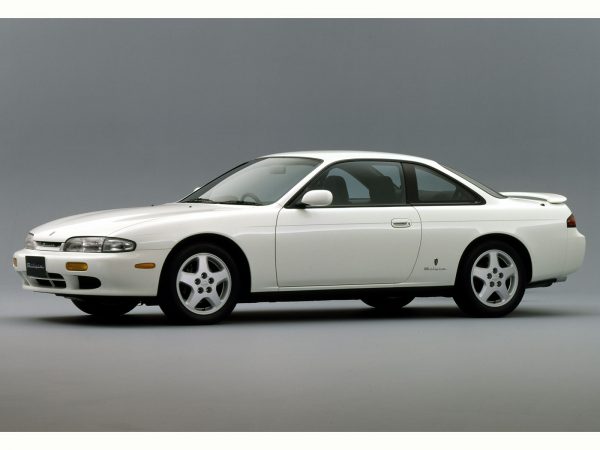

Der 200 SX (S14)

Die nächste Generation vom 200 SX wandelte sich 1994 vom Combicoupé zum klassischen Coupé. So sollte er seriöser und erwachsener wirken und kam so vor allem dem nordamerikanischen Käufergeschmack entgegen.

Der 1,8 Liter wurde von einem 2,0 Liter Turbo Motor ersetzt, der alle technischen Stückerln spielt, die damals möglich waren. Zusätzlich zu den bekannten Finessen des Vorgängers, hat er jetzt auch eine elektronische Ventilsteuerung, ein elektronisch gemanagtes Ladedruck-Regelventil und eine elektronisch verstellbare Nockenwelle.

Dieses hochkomplexe Aggregat liefert 200 standfeste PS und wird kongenial ergänzt vom ausgewogenen Fahrwerk.

Zwar technisch in Höchstform, aber dieser 200er erreichte gegen Ende seiner Laufzeit nur noch geringe Verkaufszahlen, und so lief diese Baureihe bei uns 1999 aus, und der Nachfolger wurde nicht mehr nach Europa exportiert.

Nissan hatte in den 70e-r, 80er- und 90er-Jahren ein breit gefächertes Angebot für beinahe jeden Kundenwunsch.

Neben sechs- und vierzylindrigen Sportwägen gab es auch noch günstige, kleine Coupés, genauer Combicoupés.

Das Kompaktmodell Sunny war immer in so einer schnittigen Ausführung zu haben.

Die smarten Sunny Coupés

Die Coupés für den schmalen Geldbeutel.

In Österreich konnte man ab 1974 den Sunny der 3. Generation (B210) auch als Coupé haben. Heckantrieb, 1,2 Liter Motor mit 52 PS. So ein Sunny Coupé war einem Opel Manta A durchaus ebenbürtig. Der hatte ja auch unter anderem einen 1,2 Liter 60 PS Motor für entspannten Coupé-Genuss.

1978 kam dann der Sunny B310 in die Schauräume und mit ihm wieder die Coupé-Variante. Nun sorgt schon ein 1,4 Liter Motor mit 67 PS für Vortrieb. Ein besonderes Exemplar hat in unberührtem Zustand überlebt und ist im Autohaus Krydl zu bewundern und zu kaufen.

1982 stieg der Sunny B11 in den Ring. 70 PS aus einem völlig neuen, drehmomentstarken 1,5 Liter Motor und erstmals mit Frontantrieb, garantieren im Coupé für viel Fahrspaß in der kostenbewussten Klasse.

1986 wurde das Sunny B12 Coupé präsentiert. Dieses Sunny Coupé wartete mit einer besonders weit gestreuten Motorenpalette auf. Vergaser, elektronisch geregelter Vergaser, Einspritzer, 8-Ventiler, 12-Ventiler, 16-Ventiler. Von 70 bis 125 PS konnte nahezu jeder Leistungsanspruch abgedeckt werden.

1991 wurde der B13 lanciert. Der B13 ist erstmals kein Sunny Coupé, sondern der 100 NX.

Der 100 NX (B13)

Der kleine Bruder des 300 ZX Twin Turbo.

Zumindest wirkt er so. Wie der 300 ZX, ist der 100 NX ein viersitziges Coupé mit tiefem Schwerpunkt und sportlich präzisen Fahreigenschaften, und erfreut die Fahrer und natürlich Fahrerinnen mit dem genialen T-Bar-Roof.

Vom Auftreten und Fahrerlebnis fühlt sich der 100 NX wie ein Sportwagen an. Er rundet Nissans Sportwagentriumvirat 300 ZX Twin Turbo, 200 SX nach unten ab.

Die hochwertige Technik liefern natürlich nicht der 200 SX oder der 300 ZX Twin Turbo, sondern das Kompaktmodell Sunny und das Mittelklassemodell Primera. Und das ist gut so! Drehfreudige 16-Ventilmotore mit 90, 102 und 143 PS und das ausgewogene Fahrwerk liefern unbeschwertes Fahrvergnügen.

Bis 1995 waren der 100 NX (B13) und sein Schwesternmodell der Sunny (N14) im Verkaufsprogramm. Der Sunny wurde wurde vom pragmatischen Almera ersetzt, und der 100 NX… hatte keinen Nachfolger. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, kam Nissan ab Mitte der 90er-Jahre finanziell ins Trudeln, und man begann mit dem Straffen der weltweit überbordenden Modellvielfalt. Und so fiel auch leider der 100 NX, so wie andere Nischenmodelle, aus dem Angebot.

Z, ZX, Silvia, 200 SX, 100 NX, die verschiedenen Sunny Coupés; da fehlt doch noch einer. Richtig! Der Ober-Sportwagen, der GT-R!

Der Nissan GT-R (R35)

Nach der Krise um die Jahrtausendwende sammelte sich der Nissankonzern, fuhr wieder Gewinne ein, und konnte sich wieder Prestigeprojekten widmen.

Und eines davon war der GT-R.

Prinzipiell gilt der GT-R als Nachfolger des GT-R (R34) aus der Nissan Skyline-Familie. Dieser wurde aber nur auf dem japanischen und einigen wenigen weiteren Märkten angeboten.

Der GT-R (R35) ist der erste GT-R, der weltweit vermarktet wurde.

2008 begann die Erfolgsgeschichte des viersitzigen GT-R (R35).

Hier einmal die Eckdaten:

3,8 Liter V6 Bi-Turbo mit 485 PS, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, dreistufig verstellbares Fahrwerk, Allradantrieb, der sich erst bei zu viel Schlupf an der Hinterachse zuschaltet, Transaxel-Bauweise, das heißt Motor vorne und Getriebe hinten, für perfekt austarierte Gewichtsverteilung.

Im Zuge von Modellpflegen stieg die Leistung immer etwas weiter an.

Ab Modelljahr 2011 liefert er 530 PS, Modelljahr 2016 beeindruckt mit 570 PS. Getoppt wird das nur noch von der Nismo-Variante mit 600 PS.

Godzilla

Wieso wird der GT-R so oft von seinen zahlreichen Fans als „Godzilla“ bezeichnet? Godzilla bedeutet „König der Monster“. Der König als Wolf im Schafspelz. Niemand hat Nissan diesen Supersportwagen zugetraut. Noch dazu bei so einem sensationell günstigen Preis. Der GT-R war ab 81.800 € zu haben.

Vergleichbare Sportwägen waren mindestens doppelt so teuer, und der Nissan war ihnen in vielen Bereichen überlegen! Also billiger Preis bedeutet keineswegs billige Technik. Anfängliches herablassendes Naserümpfen der Konkurrenz und so mancher Journalisten änderte sich sehr rasch in Anerkennung der formidablen, standfesten Qualitäten. Bei vielen Vergleichsfahrten über den Nürburgring düpierte der GT-R seine, wie schon erwähnt, oft doppelt so teuren Konkurrenten mit Bestzeiten, wo sich die anderen hinten anstellen mussten. Banzai Godzilla!

Wie geht es in Europa, Österreich weiter?

In Europa wird nicht nur der neue Nissan 400 Z nicht mehr verkauft, sondern leider auch der GT-R. Über die unsinnigen Gesetze der EU bezüglich Antriebe der Fahrzeuge der individuellen Mobilität, ist an anderer Stelle schon ausführlich referiert worden. Was bleibt uns auf dem alten Kontinent über? Meine Empfehlung: Sich ein gut erhaltenes Modell seiner Lieblingsmodellreihe suchen, kaufen, konservieren, erhalten und genießen.

Es lebe der Sport. Es leben die Sportwägen!